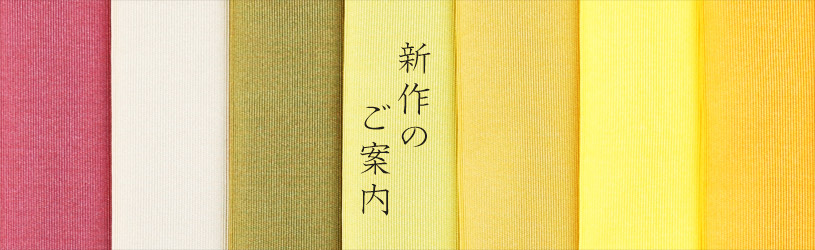

写真ではお色目が異なることがありますのでお含みおき願います。

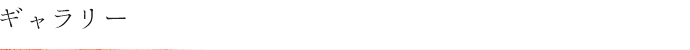

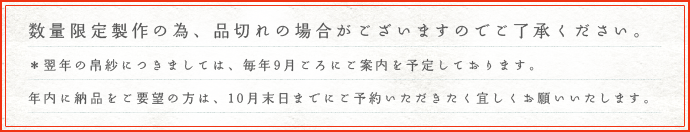

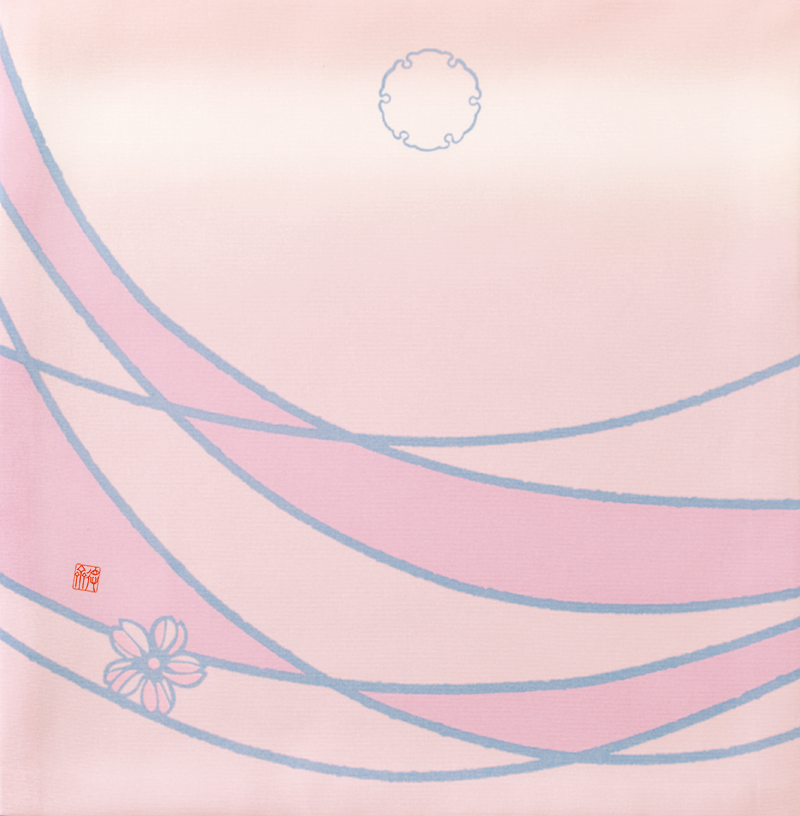

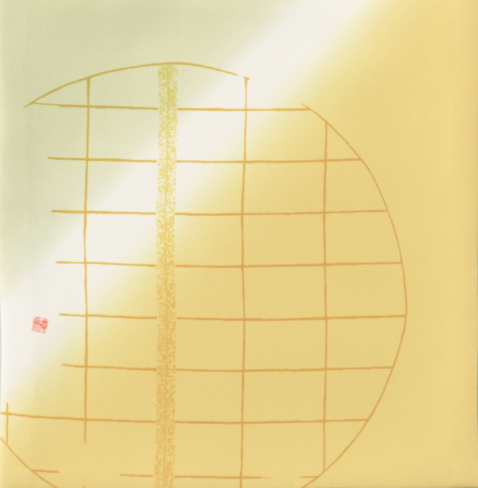

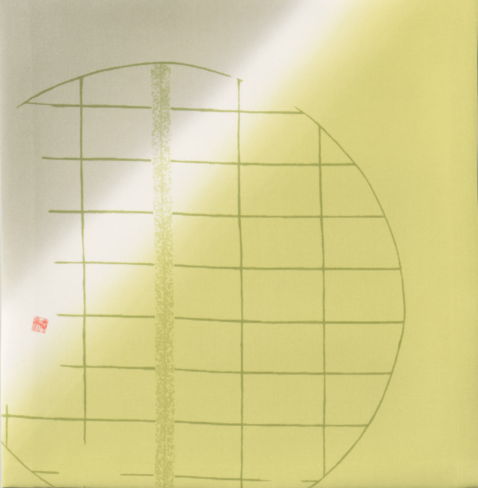

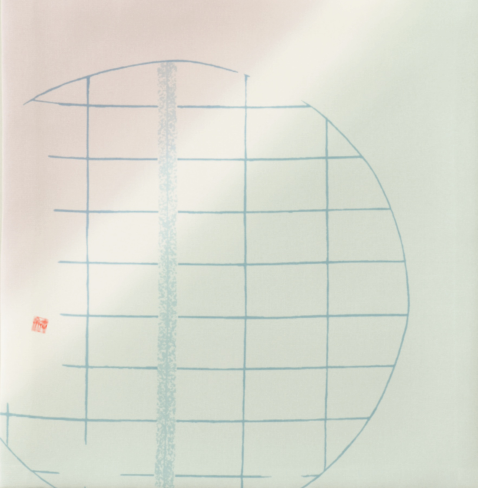

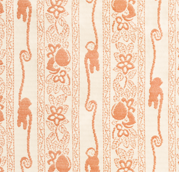

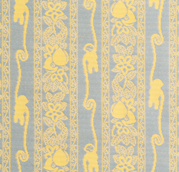

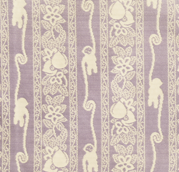

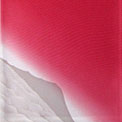

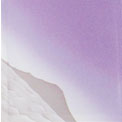

御題帛紗「明」

また「あかり」「あかるい」「あかるさ」の意味があり、光の存在がなくては成り立ちません。

この“明”からステンドグラスに射し込む美しく柔らかい明かりを感じ、

雪明かり、花明かり、月明かりと雪月花の彩りも添えた友禅に染ました。

教会建築のステンドグラスは、近代建築の発展と共に日本に伝わり日本独自の手法や感性も生まれ独創的な美を作り出してきました。

記/北村徳齋

※一枚ずつ手で染めている為、多少の違いがございます。ご了承くださいませ。

一、薄長春(うすちょうしゅん)

二、黄水仙(きずいせん)

三、水縹(みはなだ)

四、明藤(あけふじ)

![]() 五、柳緑(りゅうりょく)

五、柳緑(りゅうりょく)

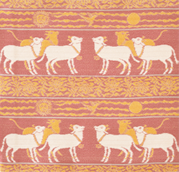

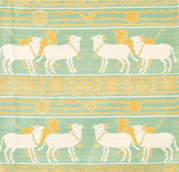

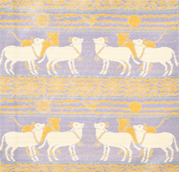

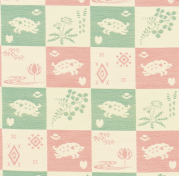

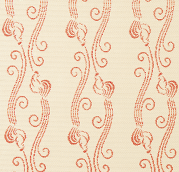

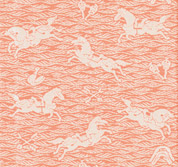

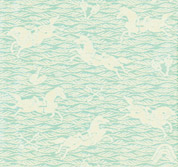

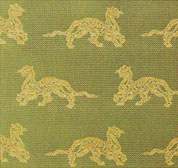

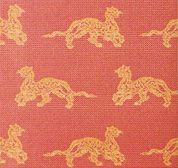

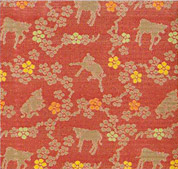

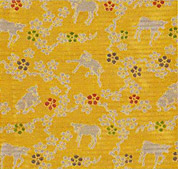

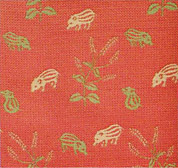

干支帛紗「午」

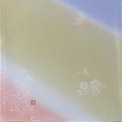

「祥紦双馬圓文」(しょうはそうまえんもん)

ウマ(馬)の古語は「マ」。マ(馬)は上古の時代から日本にあった言葉で、漢字が伝わったのはずっと後のことです。

日本に大型の馬が渡ってきたのは古墳時代の頃。それまでの日本古来の馬は小馬であり、渡来した馬は大きかったので大馬(オホマ)と呼ばれ、これがウマとなったという説もあります。

裂の世界の馬は勇敢なデザインがたいへん好まれています。

八~九世紀頃に中央アジアで織られたであろうこのオリジナルの錦織の裂地は連珠文が印象的でした。シルクロードを通って運ばれた法隆寺や正倉院に伝来する多くの裂にもあるその連珠に包まれた二頭の馬を、凛々しくかつ愛らしい紹紦に織りあげました。

記/北村徳齋

一、深緋(こきあか)

二、山吹(やまぶき)

三、常盤(ときわ)

四、薫風(くんぷう)

五、藤(ふじ)

![]() 六、黒茶(くろちゃ)

六、黒茶(くろちゃ)

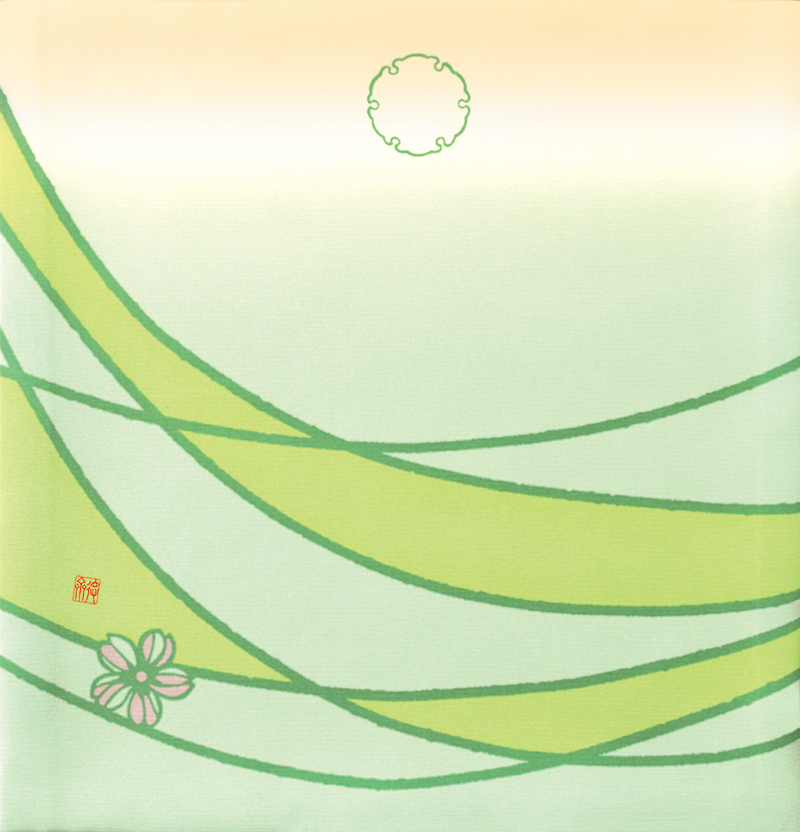

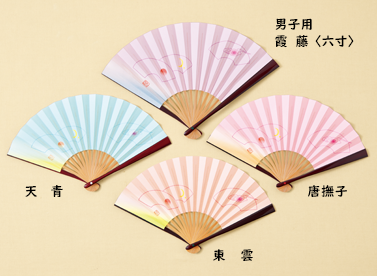

新年扇「明」

女子用(三種)五寸

- 一、薄長春(うすちょうしゅん)

- 二、黄水仙(きずいせん)

- 三、明藤(あけふじ)

男子用(一種)六寸

- 四、水縹(みはなだ)

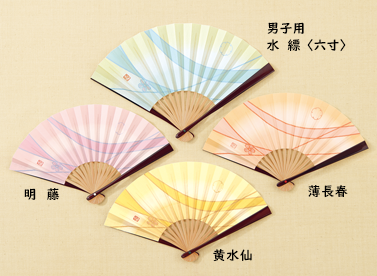

御題帛紗「夢」

また新年に日・月・瑞雲などの天象を初夢に見ると「吉夢・瑞夢」とよばれ、

めでたき兆しと慶ばれてきました。

地色の共色で描いた末廣に、瑞夢の象徴を染め入れました。

記/北村徳齋

※一枚ずつ手で染めている為、多少の違いがございます。ご了承くださいませ。

一、唐撫子(からなでしこ)

二、東雲(しののめ)

三、天青(てんせい)

四、霞藤(かすみふじ)

![]() 五、若柳(わかやなぎ)

五、若柳(わかやなぎ)

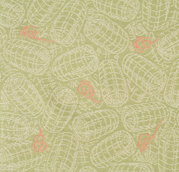

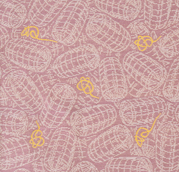

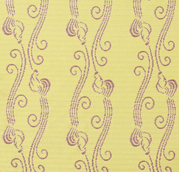

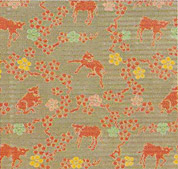

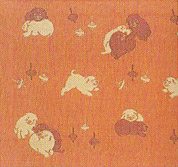

干支帛紗「巳」蛇

桃花文は一名「上巳文 (じょうしもん)」とも呼ばれます。

桃の節句の三月三日は、三月の最初の「巳の日」を示す「上巳」の節句です。

この日に禊を行い、上巳の曲水の宴が催された記録が日本書紀に見られます。

蛇の象徴とも言われる稲妻は、‛稲のツマ’であり農耕にはたいへん大切なシンボルです。

巳年にちなみ、愛らしい桃花を古来の風通裂に見られる伸びやかな稲妻紋に咲かせました。

記/北村徳齋

一、杏(あんず)

二、苅安(かりやす)

三、雲居(くもい)

四、白藤(しらふじ)

五、沈香茶(とのちゃ)

![]() 六、今鶴羽(いまつるは)

六、今鶴羽(いまつるは)

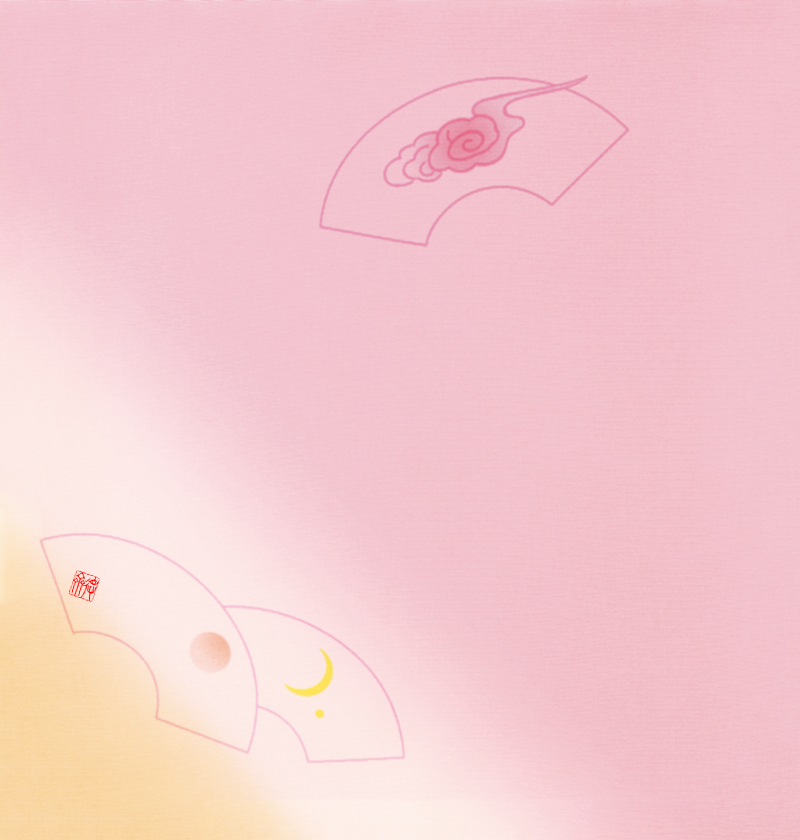

新年扇「夢」

女子用(三種)五寸

- 一、唐撫子(からなでしこ)

- ニ、東雲(しののめ)

- 三、天青(てんせい)

男子用(一種)六寸

- 四、霞藤(かすみふじ)

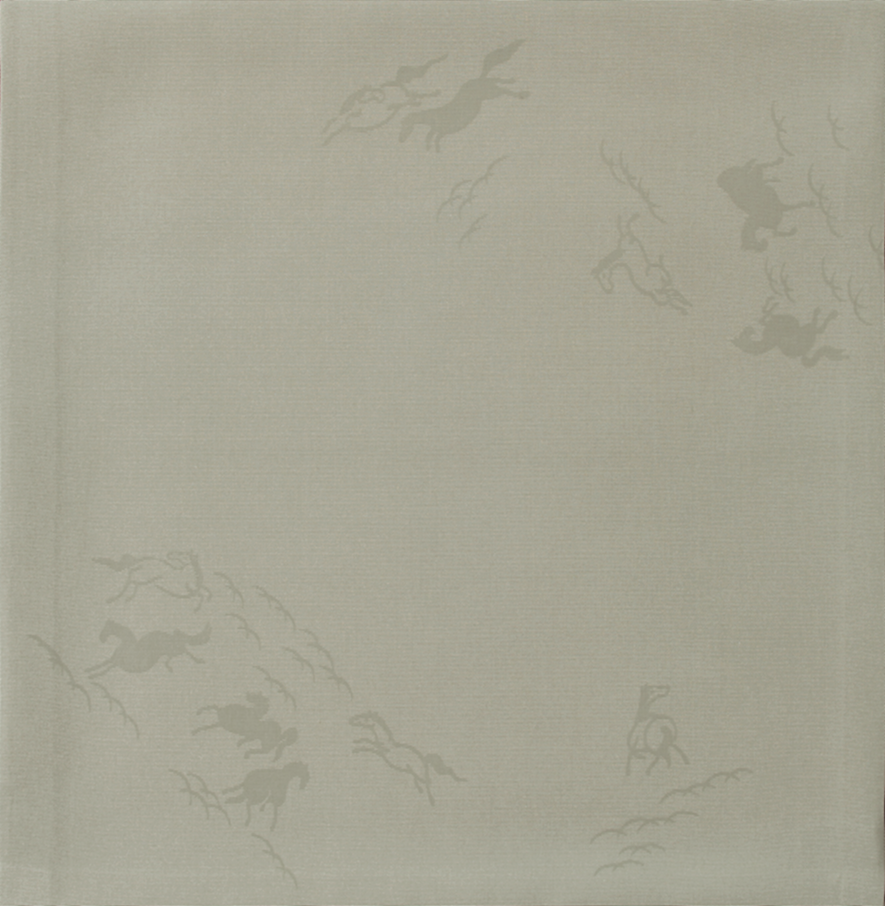

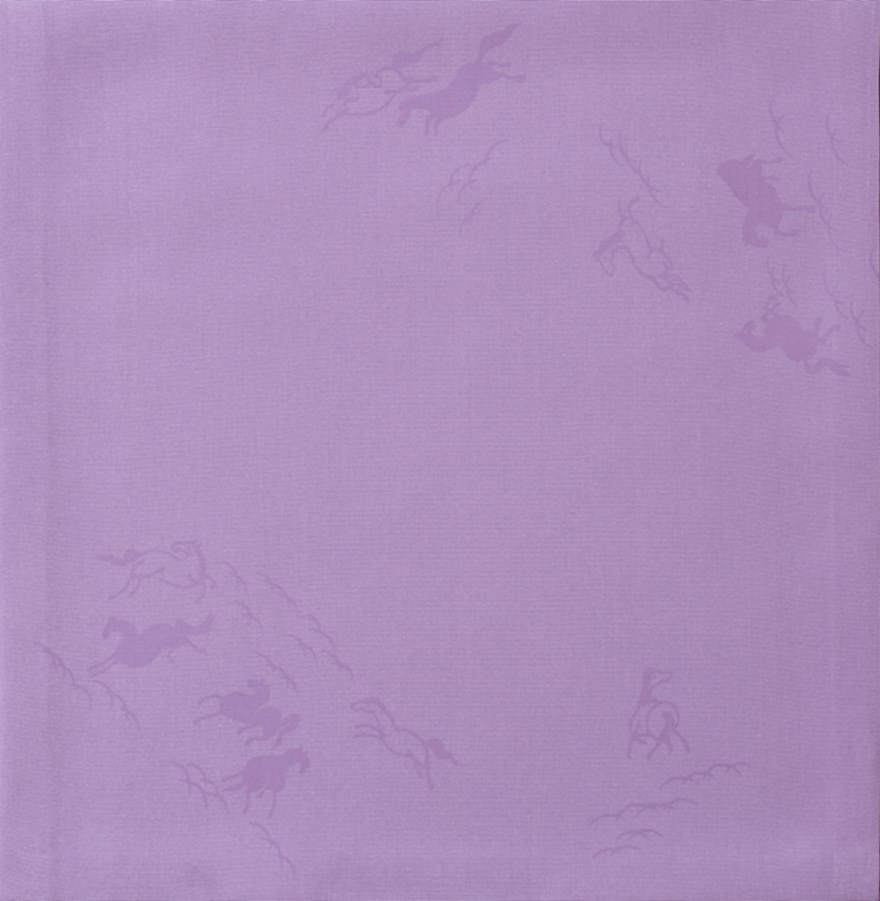

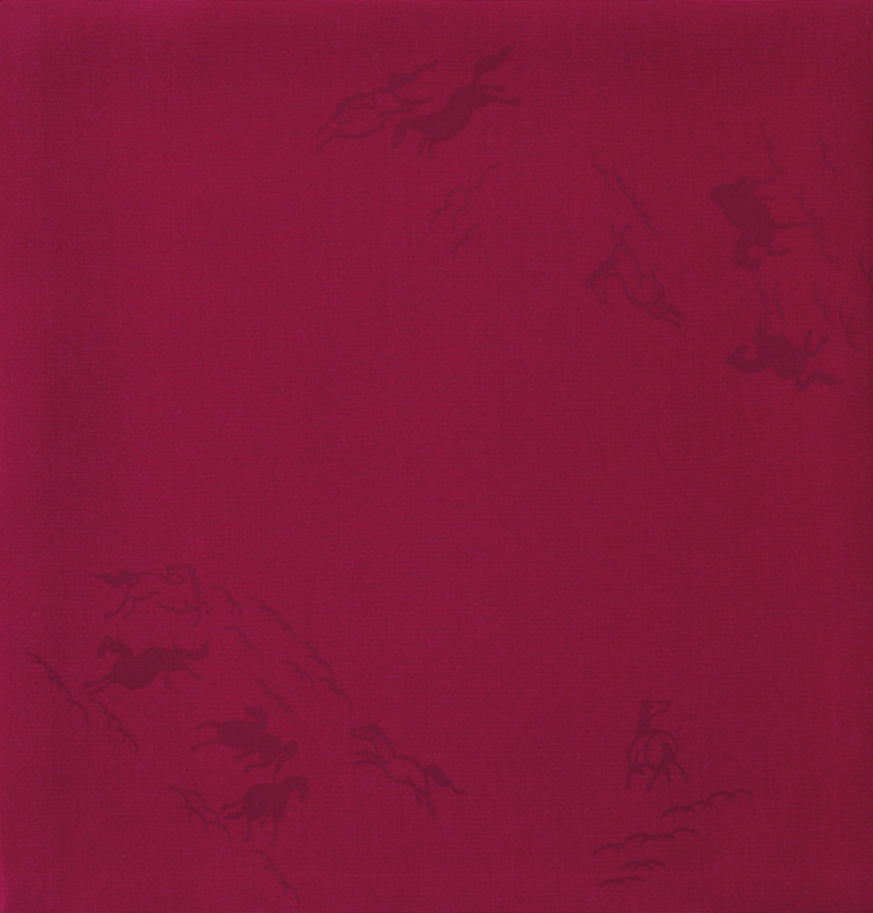

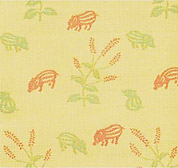

十二支 塩瀬帛紗

共色(ともいろ)で染めた干支が地模様のように見え、裏側にもわずかに柄がのぞいています。

ご自身の干支や、向かい干支は守り神になるともいいます。お手元でお楽しみ下さい。

また複数枚ご入用の場合は少々お待ちいただくことがございますのでお早めのご注文をお願い致します。(15枚より、ご要望のお色目でもお作り致しますのでお問合せ下さい。)

「午」

一、萱草(かぞう)

二、錆朱(さびしゅ)

三、利休鼠(りきゅうねず)

四、龍胆(りんどう)

五、赤紫(あかむらさき)

六、萌黄(もえぎ)

七、青磁(せいじ)

「巳」

一、萱草(かぞう)

二、鴇(とき)

三、翠緑(すいりょく)

四、水色

五、黄檗(きはだ)

六、深紫(こきむらさき)

七、朱

「辰」

一、滅紫(めっし)

二、萱草(かぞう)

三、薄縹(うすはなだ)

四、海松(みる)

五、砂色(すないろ)

六、紺(こん)

七、蘇芳(すおう)

「卯」

一、朱(しゅ)

二、萱草(かぞう)

三、丁子(ちょうじ)

四、紅梅(こうばい)

五、新橋(しんばし)

六、薄紫(うすむらさき)

「寅」

一、深紫(ふかむらさき)

二、橙(だいだい)

三、萱草(かぞう)

四、利休茶(りきゅうちゃ)

五、明藤(あけふじ)

六、青磁(せいじ)

「丑」

一、古代紫(こだいむらさき)

二、朱(しゅ)

三、萱草(かぞう)

四、若苗(わかなえ)

五、利休白茶(りきゅうしらちゃ)

六、深桃(こきもも)

「子」

一、黄櫨染(こうろぜん)

二、はまなす

三、桑染(くわぞめ)

四、萱草(かぞう)

五、藍利休(あいりきゅう)

六、鳩羽紫(はとばむらさき)

「亥」

萱草(かぞう)

藤(ふじ)

「戌」

萱草(かぞう)

薄蘇芳(うすすおう)

「酉」

萱草(かぞう)

薄若(うすわか)

「申」

萱草(かぞう)

錆青磁(さびせいじ)

「未」

萱草(かぞう)

白群(びゃくぐん)

※在庫切れや製作にお時間をいただく場合もございますので、ご入り用の折にはお問い合わせくださいませ。

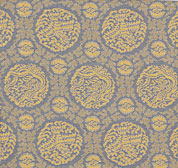

干支・勅題

-

令和六年(2024)

「辰」 蜀 羽 葡萄 唐草 昇龍 文

一、柘榴(ざくろ)

二、苺(いちご)

三、黄金(こがね)

四、龍水(りゅうすい)

五、竜胆(りんどう)

本店限定色

六、鐵(てつ)

「和」

一、若竹(わかたけ)

二、水浅葱(みずあさぎ)

三、淡藤(うすふじ)

四、麦秋(ばくしゅう)

本店限定色

五、京緋色(きょうひいろ)

-

令和五年(2023)

「卯」 祥 波 白兎 静寂 裂

月海上に浮かんでは 兎も波を 奔 るか 面白の島の景色や

謡曲『竹生島』

一、茜(あかね)

二、月光(げっこう)

三、松風(まつかぜ)

四、砧青磁(きぬたせいじ)

五、白珊瑚(しろさんご)

六、御所染(ごしょぞめ)

本店限定色

七、静寂(しじま)

「友」

一、枇杷(びわ)

二、朱鷺(とき)

三、淡水(うすみず)

四、唐衣(からころも)

五、銀白(ぎんぱく)

本店限定色

六、双葉(ふたば)

-

令和四年(2022)

「寅」 蜀 巴 虎 渓 四 君 子 文 虎に乗り 古屋を越えて 青淵に 鮫龍捕り来む 剣太刀もが

境部王(さかいべのおおきみ)万葉集 巻十六

-

一、唐紅(からくれない)

-

二、黄金(こがね)

-

三、鐵(てつ)

-

四、瑠璃(るり)

-

五、砥の粉(とのこ)

-

六、牡丹鼠(ぼたんねず)

-

本店限定色

七、菖蒲(しょうぶ)

「窓」

-

一、東雲(しののめ)

-

二、青竹(あおたけ)

-

三、黄蘗(きはだ)

-

四、鶯(うぐいす)

-

五、壺中(こちゅう)

-

六、薄紅藤(うすべにふじ)

-

本店限定色

七、曙(あけぼの)

-

-

令和三年(2021)

「丑」 応 帝 亜 天 牛 文 綃 芭 恵方から 曳くやことしも 牛の玉 芭蕉

-

一、ガーネット

-

二、トパーズ

-

三、エメラルド

-

四、アクアマリン

-

五、アメジスト

「実」

-

一、珊瑚(さんご)

-

二、山吹(やまぶき)

-

三、新緑(しんりょく)

-

四、集真藍(あじさい)

-

五、紅藤(べにふじ)

-

六、丁字(ちょうじ)

-

本店限定色

七、桃花(とうか)

-

-

令和二年(2020)

「子」 紹 紦 俵 尽 一 筆 子 文 餅花や かざしに挿せる 嫁が君 芭蕉

-

一、鴇(とき)

-

二、山吹(やまぶき)

-

三、豌豆(えんどう)

-

四、京紫(きょうむらさき)

-

本店限定色

五、空色(そらいろ)

「望」

-

一、中紅花(なかくれない)

-

二、東雲(しののめ)

-

三、春告鳥(はるつげどり)

-

四、藤重(ふじがさね)

-

五、水鏡(みずかがみ)

-

本店限定色

六、若竹(わかたけ)

-

-

平成三十一年(2019)

「亥」 紹 紦 四季 市松 亥 文

-

一、曙(あけぼの)

-

二、紫式部(むらさきしきぶ)

-

三、瑠璃(るり)

-

四、佐曽良(さそら)

-

本店限定色

五、長春(ちょうしゅん)

「光」

-

一、浅緋(あさひ)

-

二、紅梅(こうばい)

-

三、若緑(わかみどり)

-

四、淡水(うすみず)

-

五、紫苑(しおん)

-

六、橘(たちばな)

-

本店限定色

七、初音(はつね)

-

-

平成三十年(2018)

「戌」 紹 紦 仔 犬 吉祥 宝 尽 文

-

一、もも 二、ひまわり 三、まめ 四、りんどう 五、コルク(本店限定色)

「語」

-

一、東雲(しののめ)

-

二、芽吹(めぶき)

-

三、淡水(たんすい)

-

四、紫野(むらさきの)

-

五、利休鼠(りきゅうねず)

-

本店限定色

六、洗朱(あらいしゅ)

-

-

平成二十九年(2017)

「酉」 正羽 立涌 聞鶏 起舞 文

-

一、唐紅(からくれない)

-

二、新橋(しんばし)

-

三、黄金(こがね)

-

本店限定色

四、オポルト

「野」野は花の極楽日和旅日和 馬ほくほくと姿見ゆ 太田水穂

-

一、紅梅(こうばい)

-

二、福寿草(ふくじゅそう)

-

三、若草(わかくさ)

-

四、すみれ

-

五、青藤(あおふじ)

-

六、くるみ

-

本店限定色

七、空色(そらいろ)

-

-

平成二十八年(2016)

「申」 紹紦 福寿 蟠桃 猿果 文 元旦や狙にきせたる狙の面 芭蕉

-

一、猩猩(しょうじょう)

-

二、金毛(きんもう)

-

三、白毛(はくもう)

「人」

-

一、珊瑚(さんご)

-

二、月光(げっこう)

-

三、清流(せいりゅう)

-

四、青磁(せいじ)

-

五、薄藤(うすふじ)

-

六、鳩羽紫(はとばむらさき)

-

七、蒸栗(むしくり)

-

-

平成二十七年(2015)

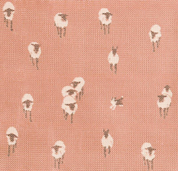

「未」 紹紦 羊雲 裂

-

一、東雲(しののめ)

-

二、若草(わかくさ)

-

三、すみれ

「本」

-

一、西王母(せいおうぼ)

-

二、唐衣(からころも)

-

三、重陽(ちょうよう)

-

四、うぐいす)

-

五、ひさご

-

六、青磁(せいじ)

-

七、鳩羽(はとば)

-

本店限定色

八、水色(みずいろ)

-

-

平成二十六年(2014)

「午」 紹紦 波乗 白馬 裂

-

一、朱鷺(とき)

-

二、白緑(びゃくりょく)

-

三、藤袴(ふじばかま)

「静」 「みわたせば柳桜をこきませて 都ぞ春の錦なりける」

-

一、緋色(ひいろ)

-

二、撫子(なでしこ)

-

三、玉子色(たまごいろ)

-

四、黄檗色(きはだいろ)

-

五、白群(びゃくぐん)

-

六、錆青磁(さびせいじ)

-

七、桜鼠(さくらねずみ)

-

-

平成二十五年(2013)

「巳」 紹紦 襲 色 菱 巳 文

-

一、一重梅(ひとえうめ)

-

二、青山吹(あおやまぶき)

-

三、秘色(ひそく)

「立」 菜の花や 月は東に 日は西に 蕪村

-

一、薄蘇芳(うすすおう)

-

二、浅緋(うすあけ)

-

三、支子(くちなし)

-

四、若苗(わかなえ)

-

五、新橋(しんばし)

-

六、藤(ふじ)

-

七、利休鼠(りきゅうねずみ)

-

-

平成二十四年(2012)

「辰」 正羽 飛龍 乗 雲 丸

-

一、洗朱(あらいしゅ)

-

二、薄群青(うすぐんじょう)

-

三、唐茶(からちゃ)

「岸」 岸に群鶴

-

一、曙(あけぼの)

-

二、紅梅(こうばい)

-

三、菜の花(なのはな)

-

四、うぐいす

-

五、空色(そらいろ)

-

六、薄藤(うすふじ)

-

七、青磁(せいじ)

-

-

平成二十三年(2011)

「卯」 紹紦 吉祥 百兎 文

-

一、石竹色(せきちくいろ)

-

二、香染(こうぞめ)

-

三、藤色(ふじいろ)

「葉」 紅葉 青楓 「葉より葉に ものいふやうや 露の音」

-

一、薄紅藤(うすべにふじ)

-

二、朱鷺(とき)

-

三、黄水仙(きずいせん)

-

四、若苗(わかなえ)

-

五、淡水(うすみず)

-

六、白茶(しらちゃ)

-

七、灰桜(はいざくら)

-

-

平成二十二年(2010)

「寅」 紹紦 虎豹 文 裂

-

一、洗朱(あらいしゅ)

-

二、利休茶(りきゅうちゃ)

-

三、鉄色(てついろ)

「光」 富士山 「富士の山を見れば、五月のつごもりに、雪いと白う降れり…」

-

曙(あけぼの)

-

薄紅(うすべに)

-

若芽(わかめ)

-

水色(みずいろ)

-

薄藤(うすふじ)

-

鳩羽紫(はとばむらさき)

-

-

平成二十一年(2009)

「丑」 紹紦 仔牛 梅鉢 文

-

一、珊瑚(さんご)

-

二、菜の花(なのはな)

-

三、利休鼠(りきゅうねずみ)

「生」 鳥花 光に飛び交う花鳥に流水文

-

紅梅(こうばい)

-

浅緋(うすあけ)

-

黄檗(きはだ)

-

若苗色(わかなえいろ)

-

紅藤(べにふじ)

-

-

平成二十年(2008)

「子」 紹 紦 鼠 奔 葡萄 蔓草 裂

-

一、杏色(あんずいろ)

-

二、新橋(しんばし)

-

三、明藤(あけふじ)

「火」 雄の鳳、雌の鳳。吉祥をもたらす霊鳥。

-

一、浅緋(うすあけ)

-

二、桃花色(ももいろ)

-

三、黄水仙(きずいせん)

-

四、若芽色(わかめいろ)

-

五、水色(みずいろ)

-

六、薄藤(うすふじ)

-

七、桜鼡(さくらねず)

-

-

平成十九年(2007)

「亥」 紹紦 猪 の 子 文

-

一、洗朱(あらいしゅ)

-

二、薄縹(うすはなだ)

-

三、蒸栗色(むしくりいろ)

「月」 琳派 波間に浮かぶ月

-

玉子色(たまごいろ)

-

利休茶(りきゅうちゃ)

-

白群(びゃくぐん)

-

浅緑(あさみどり)

-

-

平成十八年(2006)

「戌」 紹紦 子犬 遊興 文

-

一、柿渋色(かきしぶいろ)

-

二、深川鼡(ふかがわねずみ)

-

三、新橋色(しんばしいろ)

「笑み」 梅花千歳春

-

藤色(ふじいろ)

-

紅梅(こうばい)

-

若芽(わかめ)

-

水色(みずいろ)

-

香染(こうぞめ)

-

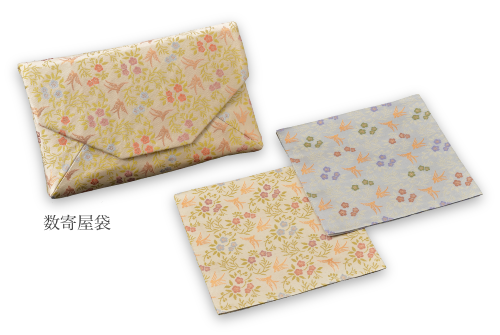

新元号「令和」記念裂

裂地No.547「杏林春燕錦」(きょうりんしゅんえんにしき)

一、白玉(しらたま)

二、水縹(みはなだ)

裂地No.548「祥芭鈴懸裂」(しょうは すずかけぎれ)

一、銀(しろがね)

二、金(くがね)

三、淡桜(うすざくら)

四、千歳翠(ちとせのみどり

五、深紫

六、薄藤

友禅帛紗各種

帛紗類はすべて手縫いで仕立てておりますため、お時間をいただく場合がございます。何卒ご了承くださいませ。-

つぼつぼ

-

四ッ唐松ぼかし 結び花

-

源氏香

-

光悦蝶ぼかし

別誂え

記念や、お社中で帛紗を揃えられるなど、友禅・古帛紗などの別誂えも承っております。

友禅は40枚より承ります。詳細はお問い合わせくださいませ。

実物と掲載写真とは色に違いがある場合がございますので、ご了承くださいませ。

[お問い合わせ]